わしみ

わしみなんだ!?

頭頂部にワシに似た者が…!

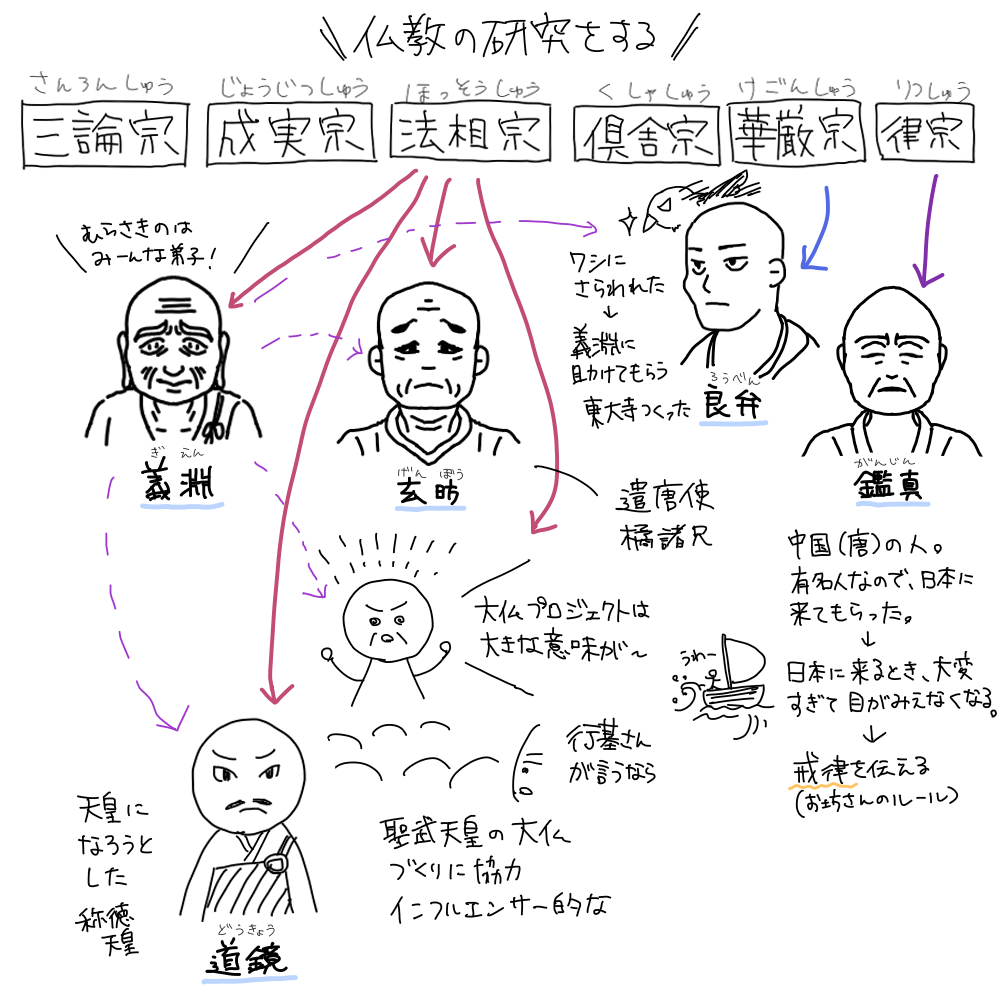

鑑真は有名ですが、他にもお坊さんがいっぱい出てきます。

今回は奈良時代の文化史、天平文化についてです!

文化史か〜〜〜〜〜〜〜

ん苦手っ☆

天平文化

前回の文化史は白鳳文化(はくほうぶんか)!飛鳥時代です。

メインは天武天皇(てんむてんのう)と奥さんの持統天皇(じとうてんのう)でしたね。

時は流れて奈良時代。

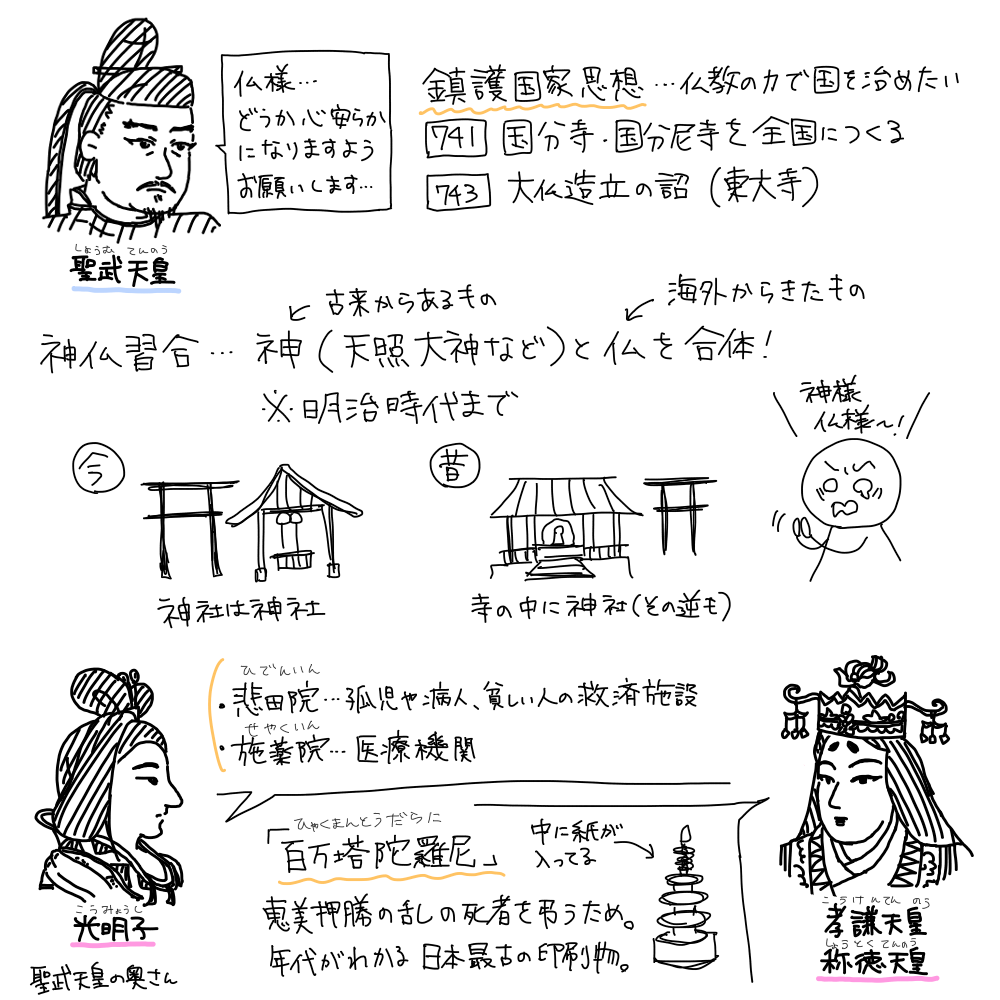

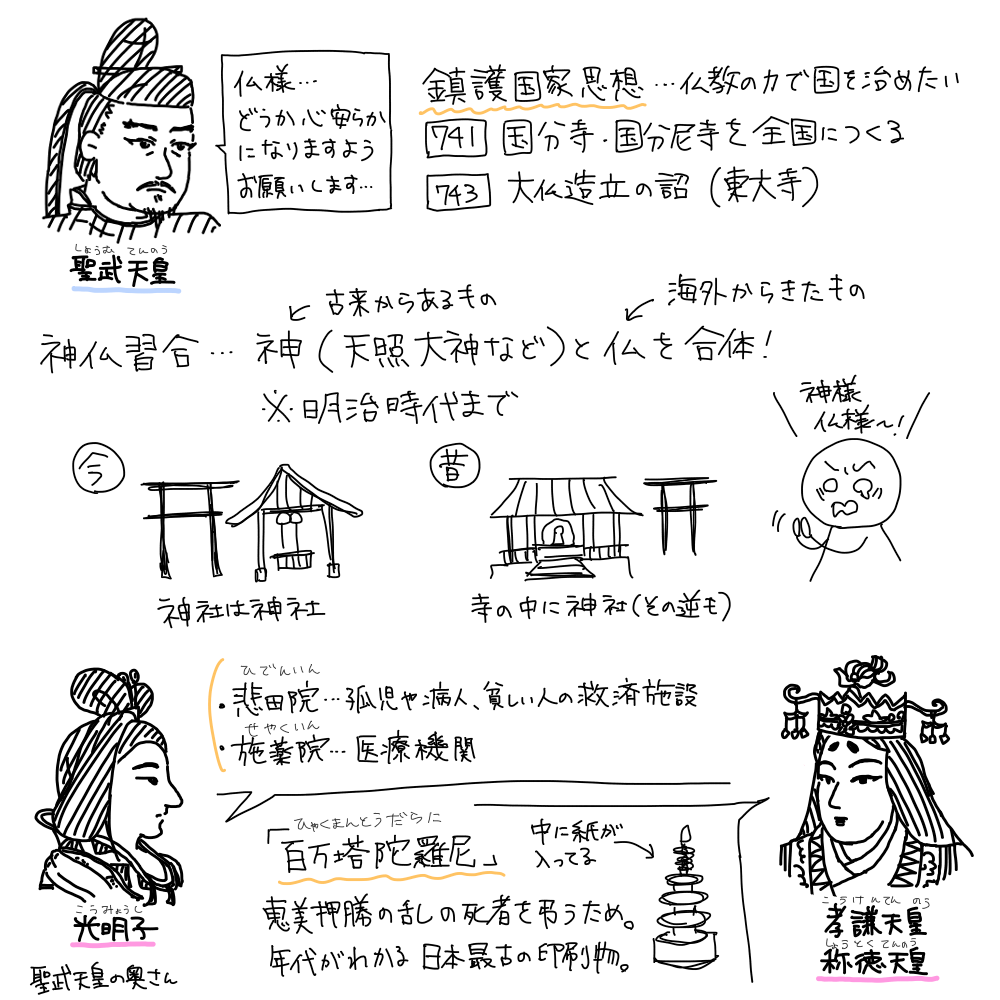

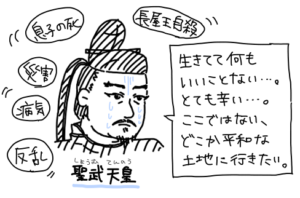

メインは聖武天皇(しょうむてんのう)です。辛いことが多くて、仏教によって国を治めようとします。鎮護国家思想(ちんごこっかしそう)です。

神と仏の融合だと?明治時代までそのようなことになっていたのか。

我々の見ている神社仏閣の認識とは違うのだな。

確かに神宮寺などの名前にその面影を感じることができるな。

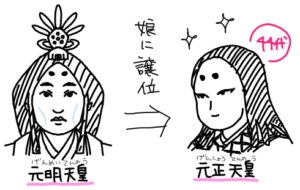

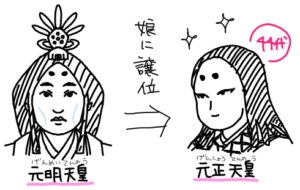

奈良時代は結構女性が出てきましたね。

中でも聖武天皇の奥さん、光明子(こうみょうし)は今でいう介護福祉や医療に力を入れていました。

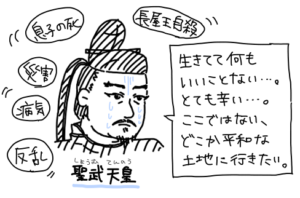

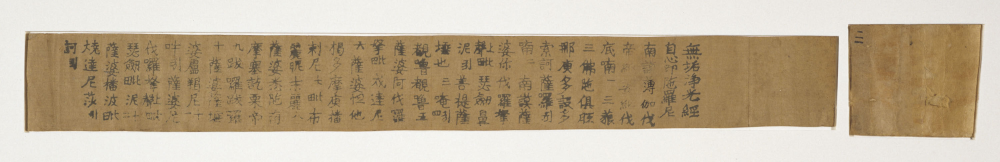

また、2回天皇になった称徳天皇(しょうとくてんのう)は恵美押勝の乱で亡くなった人たちを弔うために、百万塔陀羅尼(ひゃくまんとうだらに)を作りました。

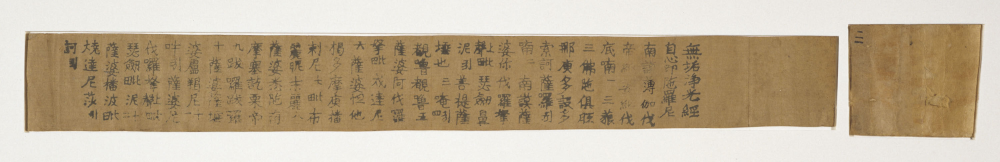

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

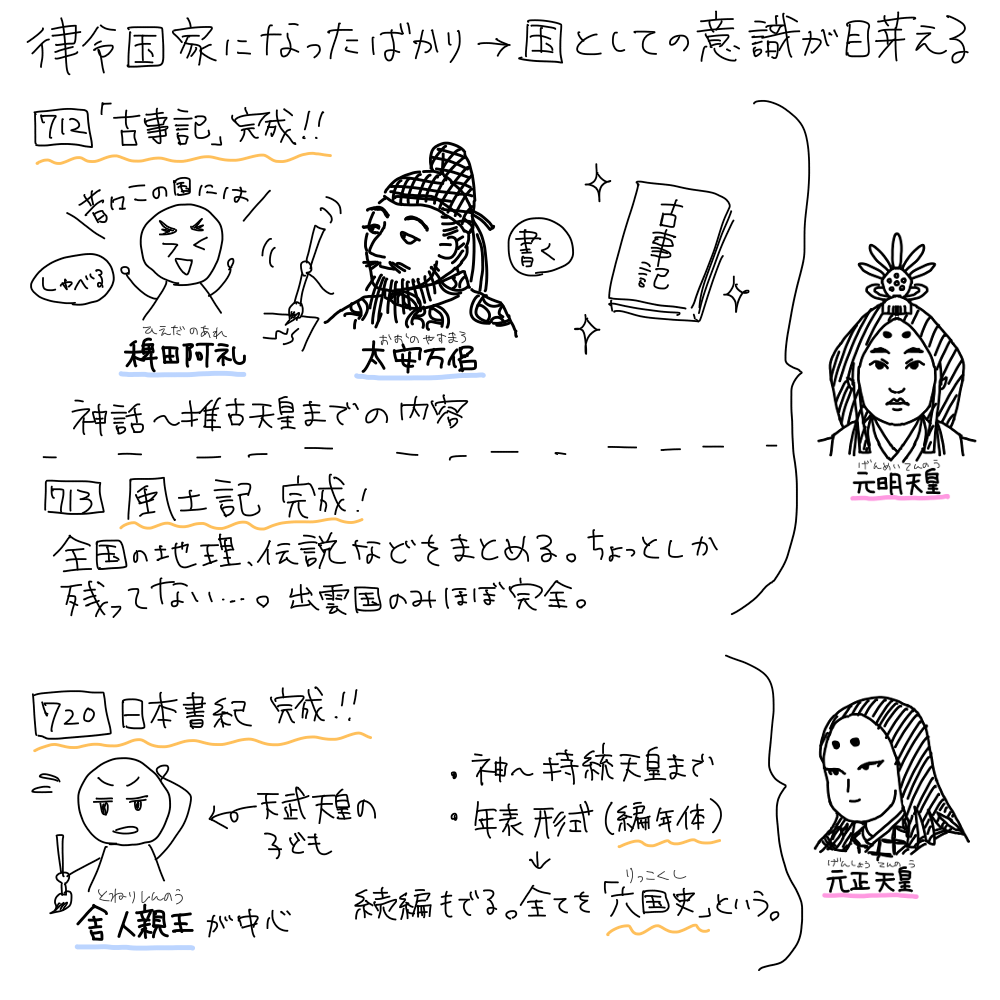

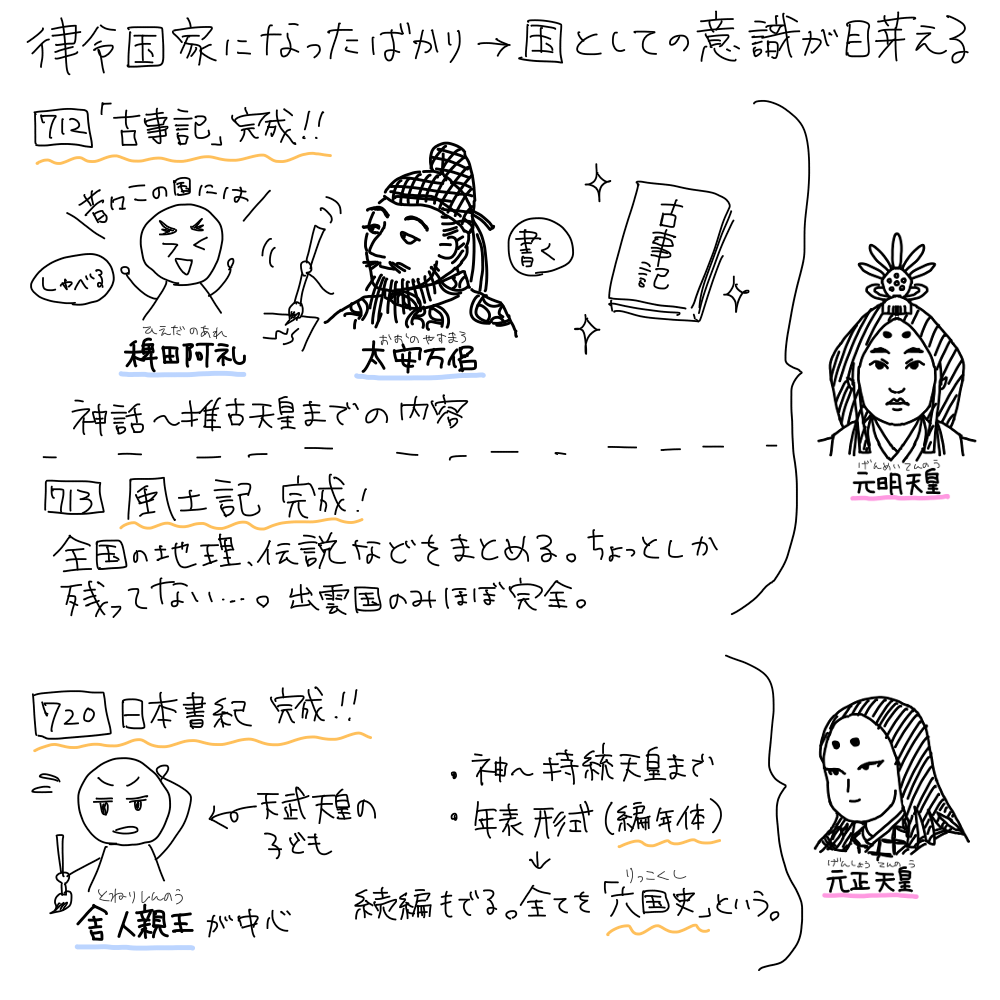

国としての意識

この頃の日本は法律つくって国としてやってこうぜって意識が出始めた頃です。

なので、国としてちゃんと歴史や文化のことを残す動きがあります。

まず古事記(こじき)。

天照大神(あまてらすおおみかみ)とか素戔嗚(すさのお)とか!

他にも風土記(ふどき)に、日本書紀(にほんしょき)などが生まれました。

天皇って男のイメージが強かったけど、奈良時代までめっちゃ女帝いたんだね〜!

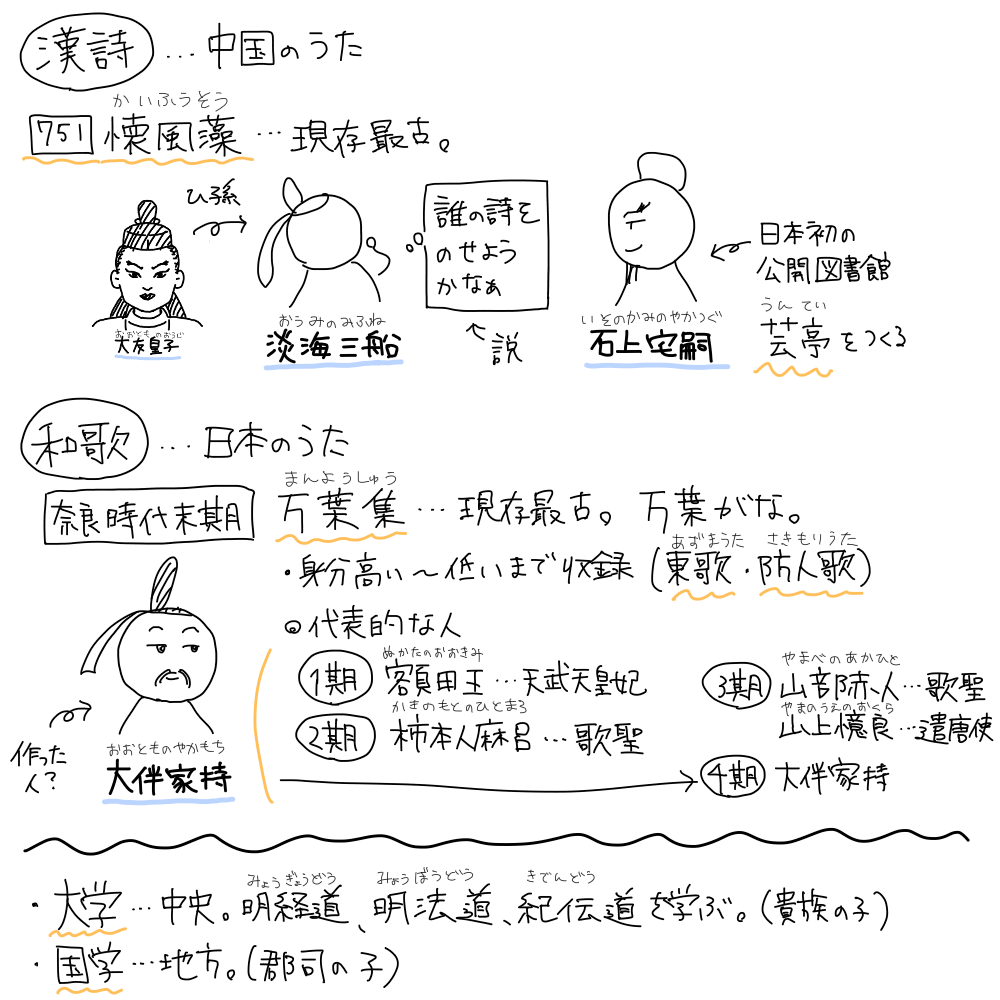

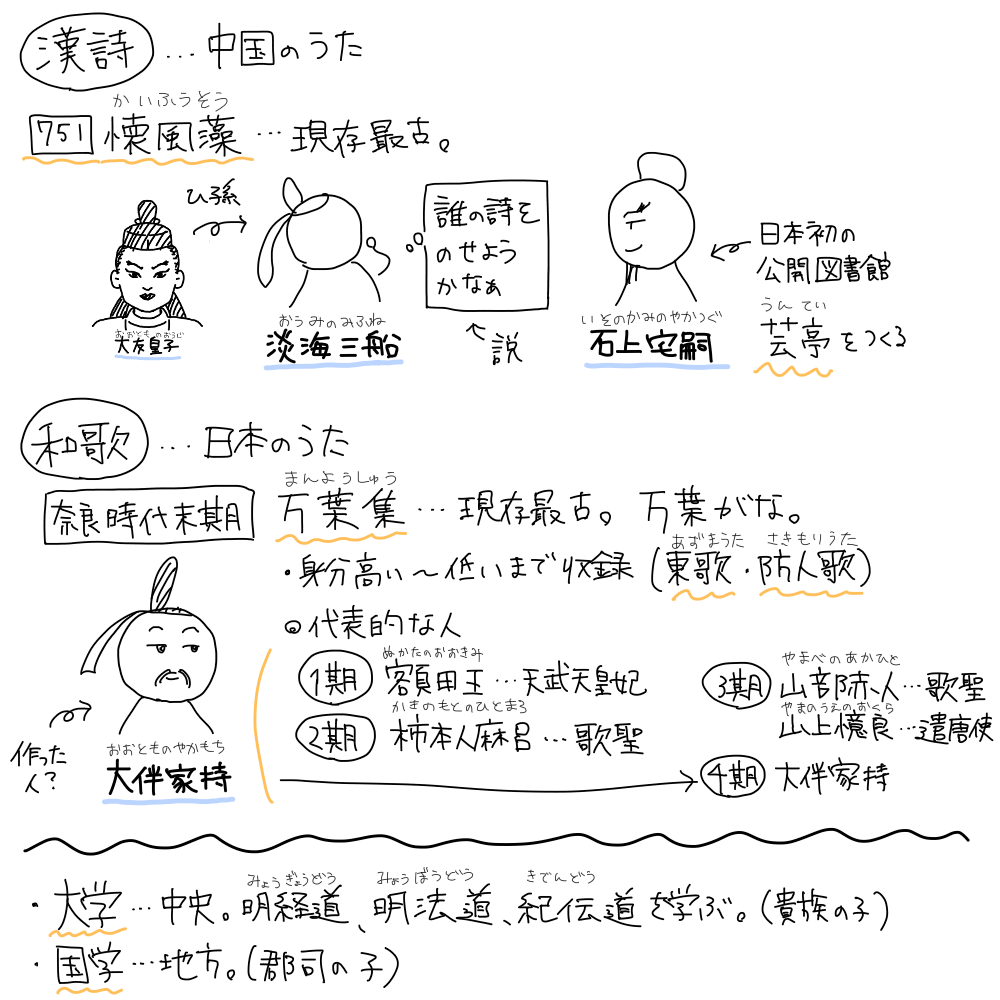

文学

漢詩と和歌です。違いはどこの国の歌か。

C-POPかJ-POPか。

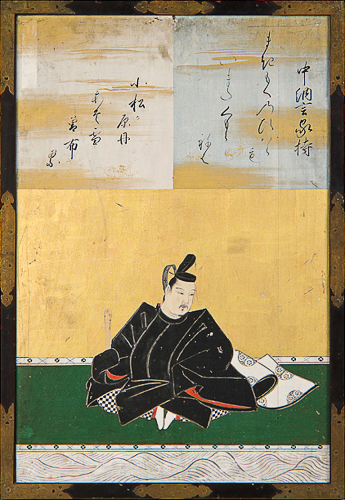

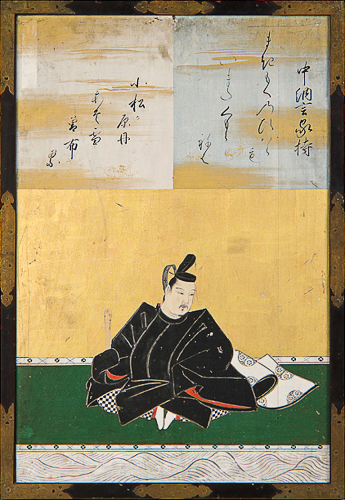

淡海三船(おうみのみふね)さんが編纂に関わった説があります。

石上宅嗣(いそのかみのやかつぐ)さんは日本初の図書館、芸亭(うんてい)をつくってます。漢字注意。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

万葉集(まんようしゅう)は色んな人の歌が収録されてます。

大伴家持(おおとものやかもち)さんが編纂した説。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

え?大学ってこの頃からあんの?

…あ〜でも偉いとこの子どもと、地方の子で入るとこ違うんだね〜。

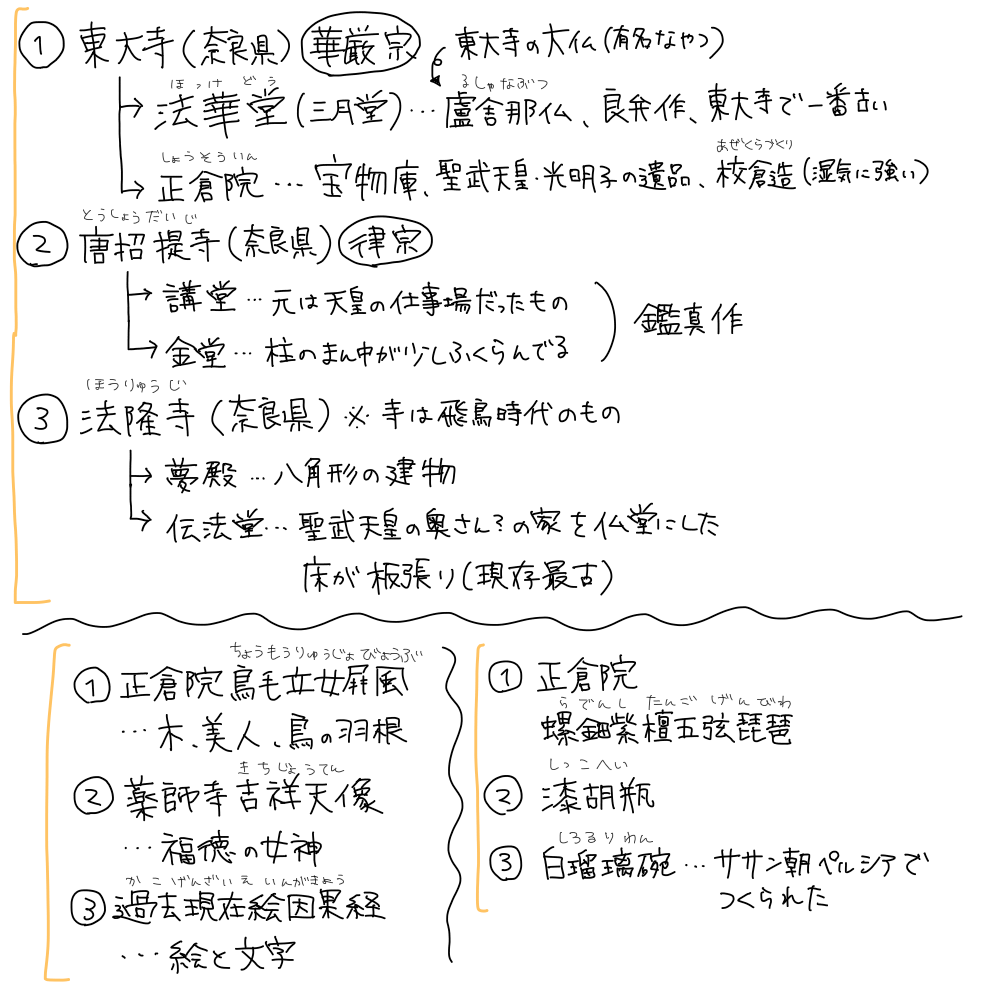

寺と絵と工芸

…ぬうううううん!

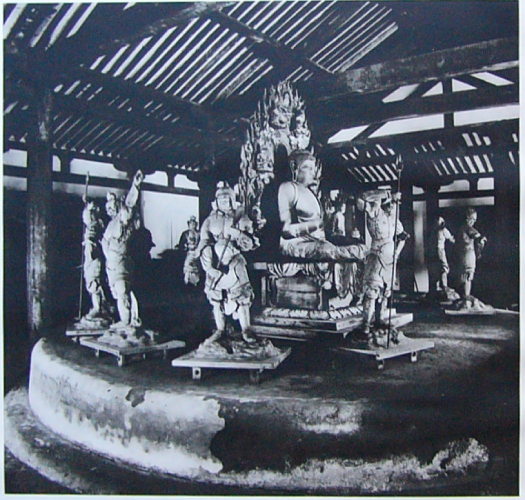

文字ばかり…ですが、これらはもう写真を見てください!

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

見事だ…だかしかしこのボリーム!

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

はぁ…はぁ…まだ来るか!

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

とまあこんな感じです。

資料集買って見るのがいいかも!

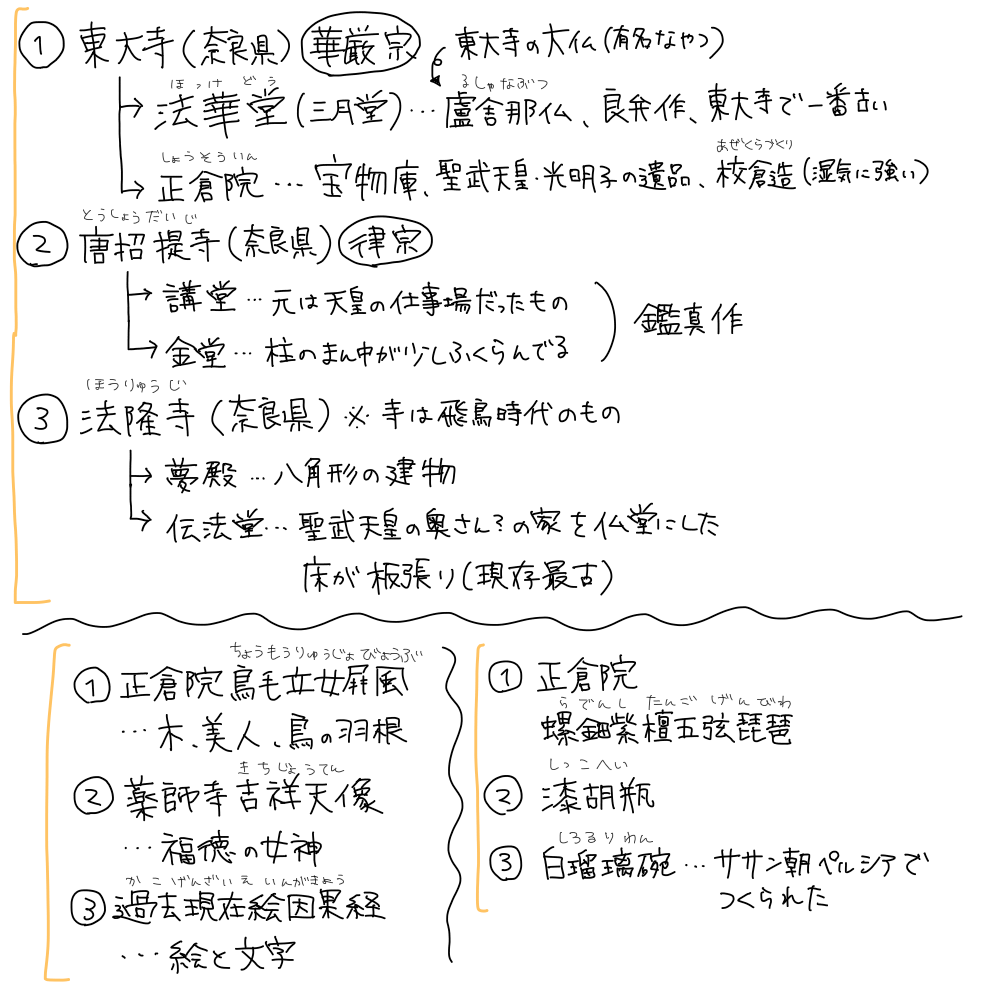

坊さんズ

この時代は「仏教とは何ぞや」って研究していました。

これらを南都六宗(なんとろくしゅう)といいます。

一番デカかったのが法相宗(ほっそうしゅう)で、これまで紹介したお坊さんもここに属してます。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

義淵(ぎえん)さん、強者の圧パネぇ!

さすがみんなの師匠!

あとは東大寺を作った良弁(ろうべん)。

過去に鷲に誘拐されたことがあります。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

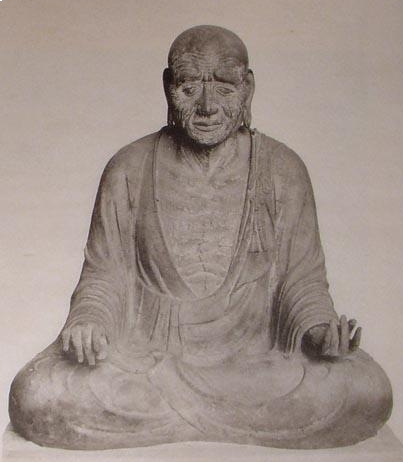

ここで超有名なお坊さん、鑑真(がんじん)登場!

聖武天皇の時に日本に来ました。

元々唐のすごいお坊さんで、日本に「お坊さんのルール、律令(りつりょう)」を教えてくれました。

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

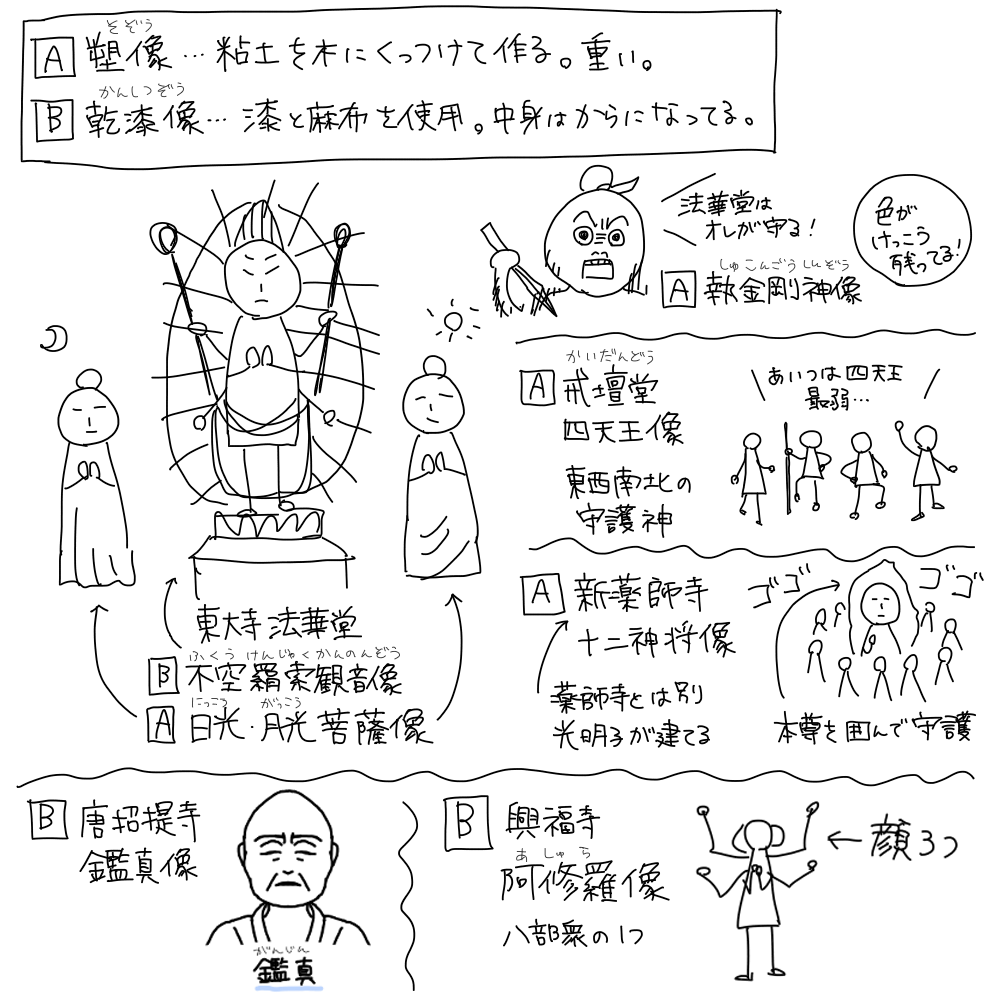

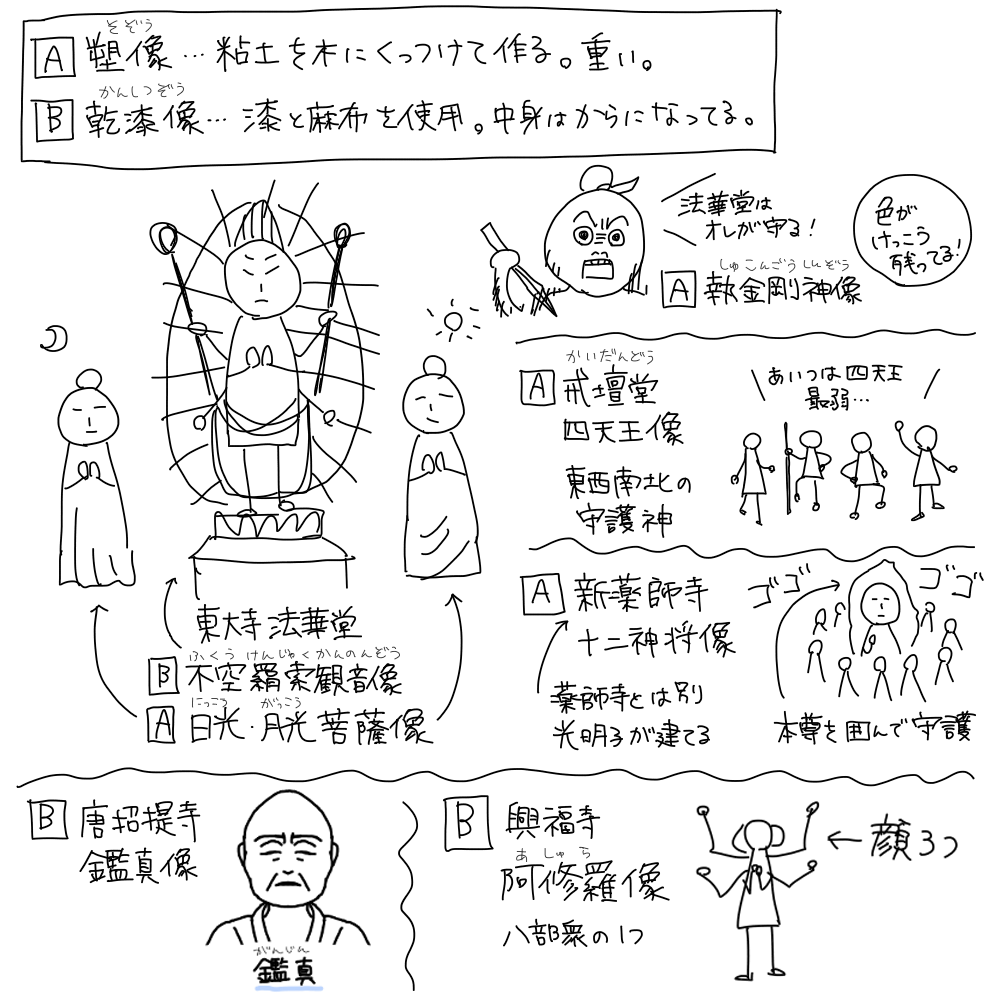

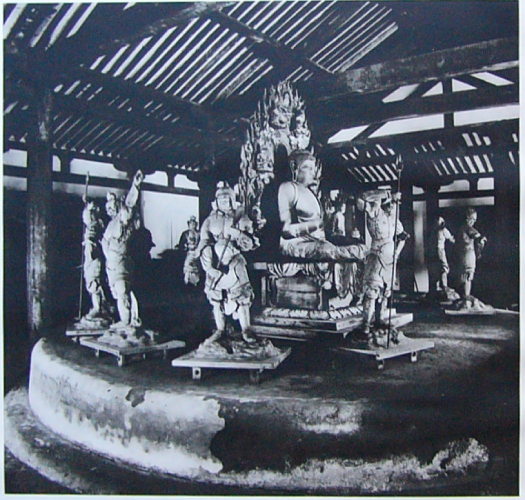

彫刻

最後に彫刻です!

二種類の作り方があって、Aの塑像(そぞう)とBの乾漆像(かんしつぞう)。

Aの日光菩薩・月光菩薩像

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

なんと…!神々しい!!!

迫力があるな!

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

奈良時代って地味だと思ってたけど、厨二心くすぐられるようなのいっぱいあるじゃん!

すげー強そうな彫刻ばっか!

あとがき

つ、疲れた…。

めちゃくちゃいっぱいある…。

敵とか技名とかにありそうで、結構オレ覚えられるかも!

不謹慎な覚え方だ。

コメントは運営者が確認次第、表示されます!

コメント一覧 (2件)

めっちゃくちゃわかりやすい!

匿名さんこんばんは!

嬉しいです!ありがとうございます!

日本史も進めていきますのでよろしくお願いします!